По вопросу о том, как подсчитать подьемную силу крыла и что при этом нужно учитывать.

Вот картинка красивого ламинарного обтекания крыла потоком несжимаемой вязкой жидкости. Добиться такого красивого стационарного ламинарного потока при таком довольно большом угле атаки можно только выключив трение на крыле, т.е. на крыле равна нулю только нормальная скорость потока, но не касательная. Среда при этом имеет конечную вязкость:

Хорошо виден поворот потока на крыле. Вертикальные линии отмечают ход фронта потока через равные промежутки времени. Площадь “прямоугольников” сверху и снизу от красной линии “деления потока на верхний и нижний” со временем сохраняются. Хорошо видно, что поток “не склеивается” за крылом, т.е. частицы обтекают верхнюю поверхность крыла гораздо быстрее, чем нижнюю. Если две соседние частицы на входе на крыло разделяются, и одна из них обтекает крыло сверху, а другая снизу, то они уже не встретятся за крылом, не останутся соседними.

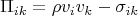

Стационарный поток можно рассматривать, как некоторое твердое тело, в котором аналогом тензора напряжений является тензор плотности потока импульса. Это сумма тензора напряжений

(включающий вязкие напряжения и давление) и членов для “конвективного” переноса импульса

, т.е. та самая “сила реактивной струи”:

Чтобы ответить на вопрос, какая суммарная сила действует на некоторый выделенный объем потока, нужно проинтегрировать по его периметру обе эти составляющие. И вклад этих составляющих будет разным в зависимости от того, как именно мы выберем контур. Если

– единичный вектор нормали к границе, то:

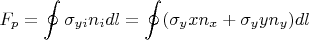

Вклад в подьемную силу давления и вязких напряжений (на погонный метр профиля):

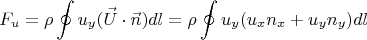

Вклад в подьемную силу конвективного члена:

Подьемная сила:

Нас интересует происхождение подьемной силы. Допустим, что на крыло действует вертикальная сила, направленная вниз (нагрузка), а силу тяжести мы не учитываем (т.е. среда не имеет веса). В таком случае вычислив эти интегралы по поверхности любого контура, включающего крыло, мы получим одну и ту же силу

(нагрузку), равную подьемной силе профиля (на погонный метр). Но вклад

и

в каждом случае будет разным.

Наиболее естественно выбрать саму поверхность крыла. Тогда

, поскольку никакого конвективного переноса импульса через твердую стенку крыла не происходит и

. Если взять само крыло и построить на его поверхности распределение напряжения

, нормировав так, чтобы минимальное давление на крыле соответствовало нулю, то получим:

Равнодействующая этих сил дает суммарную силу, действующую на крыло. Так что самый правильный ответ на вопрос о том, что держит крыло в полете, будет “разность давлений”. Однако можно выбрать контур, включающий в себя крыло и часть потока. Например, такой:

Для этого контура мы должны получить такую же подьемную силу, что и раньше, но здесь уже оба члена

и

не нулевые. Если вклад

отобразить распределением черного цвета, а вклад

(поле скорости по контуру) отобразить красным, то получим:

Так что ответ на вопрос о том, на чем держится этот выделенный объем потока, будет “частично за счет давления, частично – за счет реактивной силы”. Можно построить любой другой произвольный контур и подсчитать для него то же самое (результат отображен не в одном масштабе):

Можно проследить, как меняется вклад

и

при переходе от контура крыла к контуру все бОльших размеров:

Видно, что подьемная сила для всех контуров одинаковая, но вклад сил давления имеет тенденцию как-будто снижаться с увеличением размера контура. Здесь, конечно, близость краев расчетной области оказывает влияние. Однако вполне возможно, что два предельных случая: поверхность крыла и бесконечно удаленная поверхность представляют собой два предельных случая, для которых одно из слагаемых

и

равно нулю.